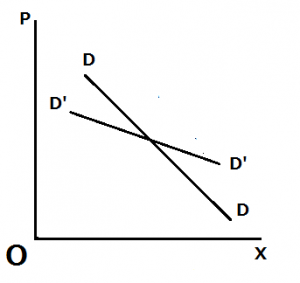

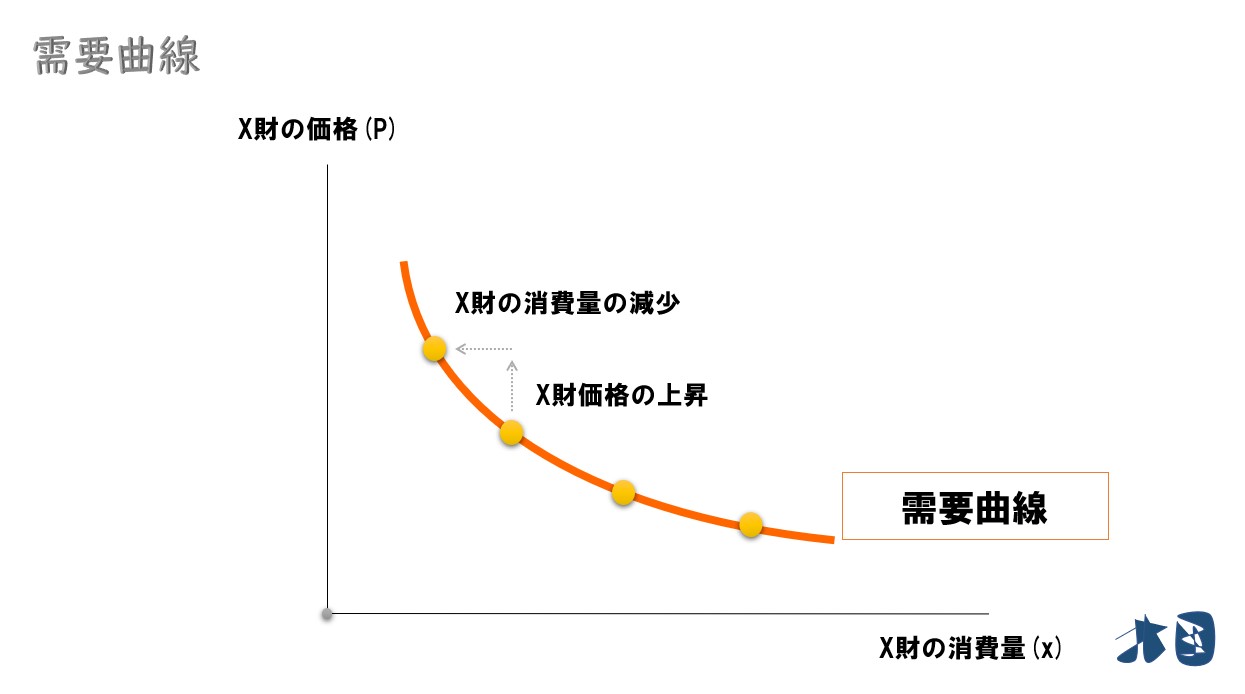

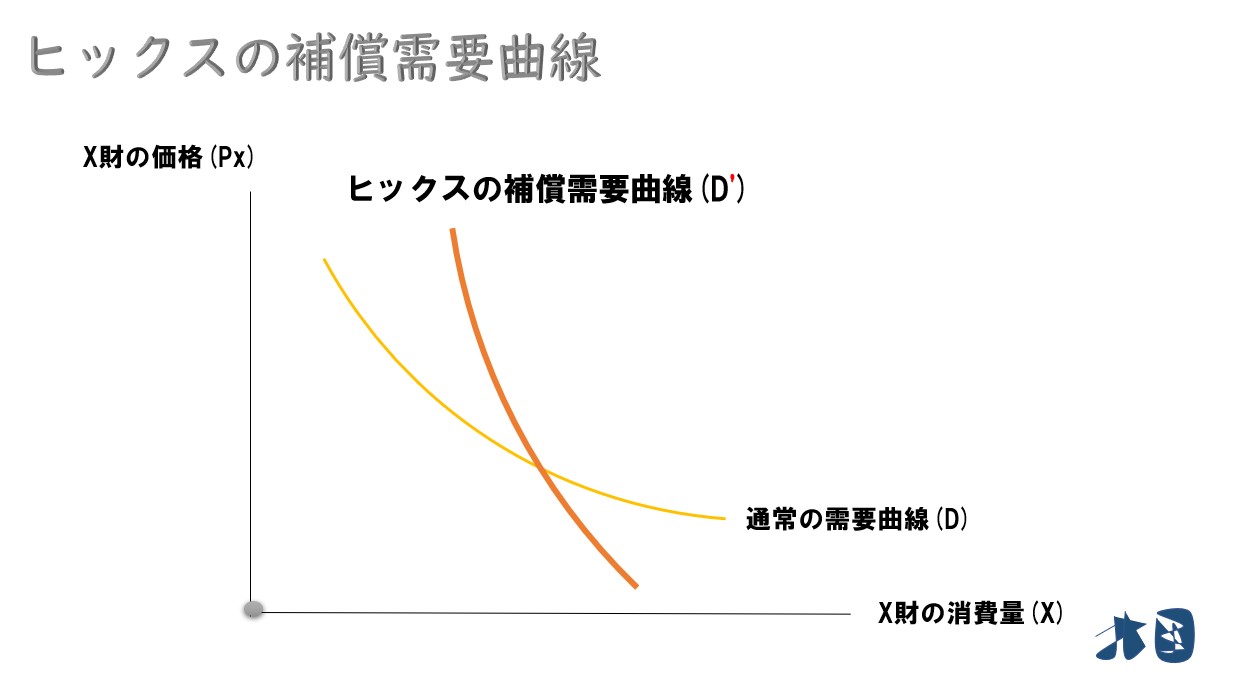

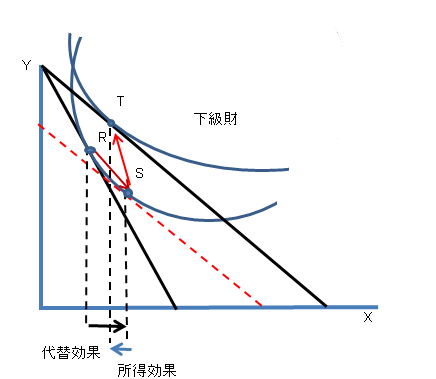

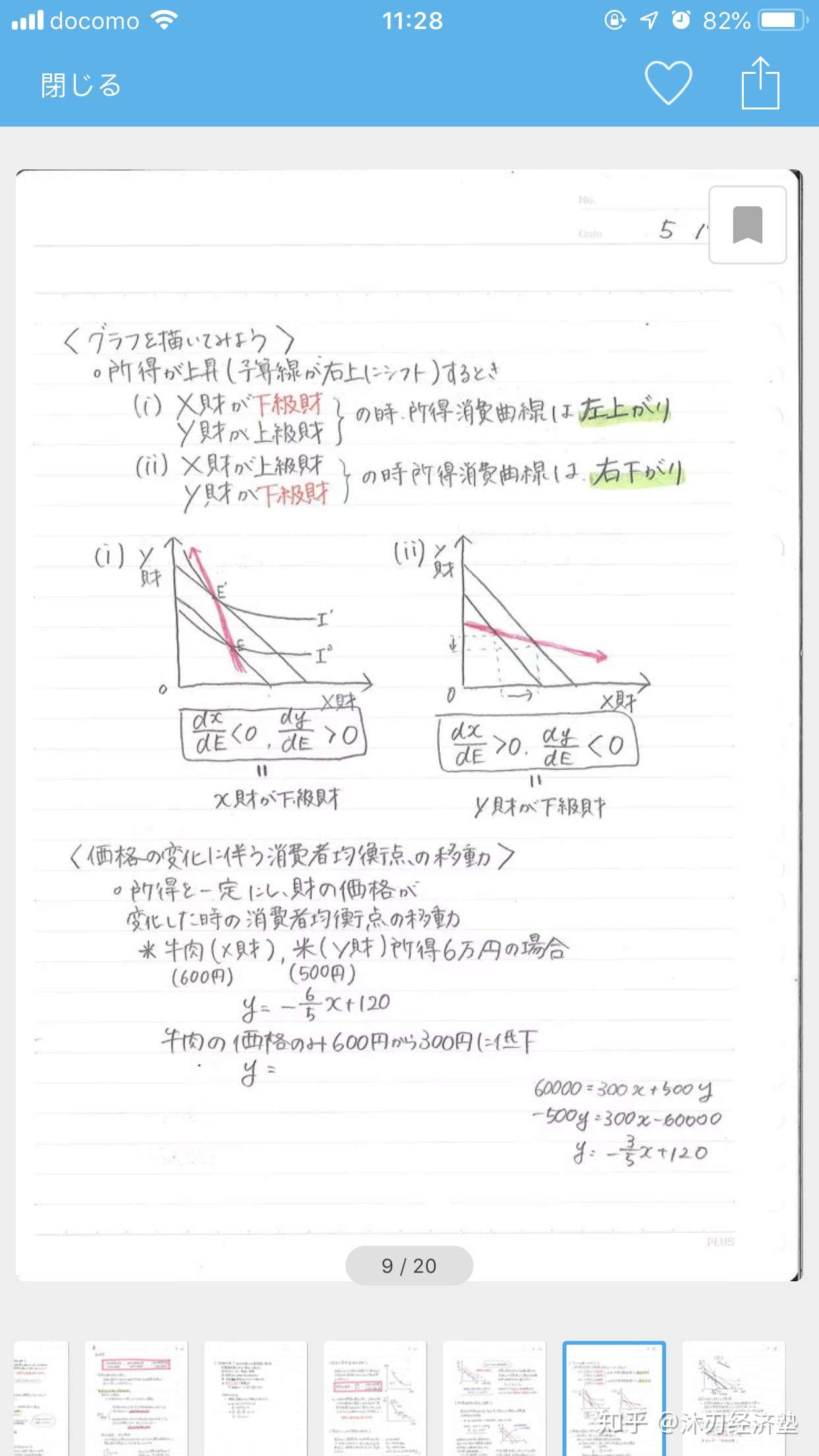

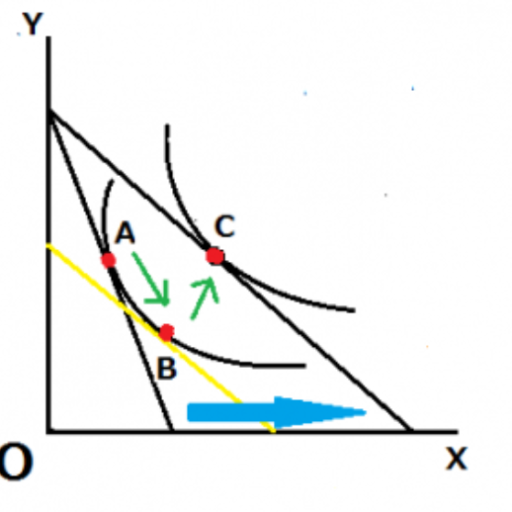

下級財の場合は補償需要曲線の方が緩やかになります。 ヒックスの補償需要曲線では、 所得に制限はなく (いくらでも使える状態)を想定しているため、所得効果が打ち消されます 。 その影響で、通常の需要曲線よりも傾きが急になるのです。 所得効果は、全部効果 (価格効果と所得効果)で登場する話です。 詳しくはこちら⇒ 代替効果・所得効果グラフで視覚的に理解する 例えば X1 ある下級財の需要曲線が下の図のように右方シフトするのはどのようなときか. 価格 a c (変化後の需要曲線) (当初の需要曲線) 財の需要量 O 2 たばこの値段が上昇したとしよう.そのときたばこ需要量はどのように変化するだろうか. A 点を1.x 財が下級財の場合には、その財の需要の所得弾力性は1よりも小さくなり、x 財とy 財の間に描くことのできる所得・消費曲線は右上がりとなる。 2.x 財、y 財ともに上級財であり、両財が代替財の関係にある場合、x 財の価格が低下す るとy 財は代替効果によっても所得効果によっても需要

ぴーすけ講座 代替効果と所得効果

下級財 需要曲線

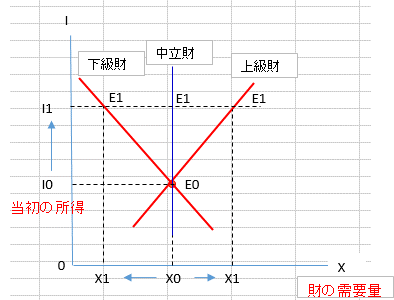

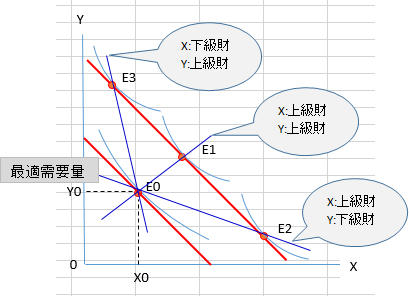

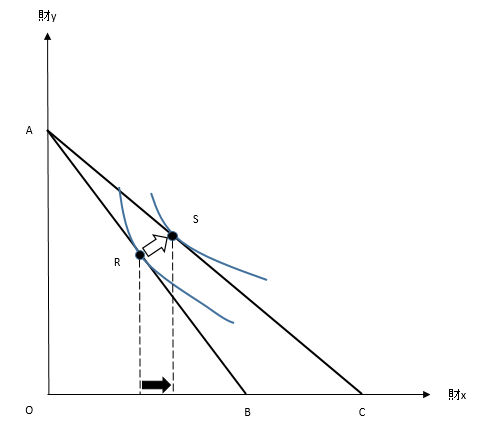

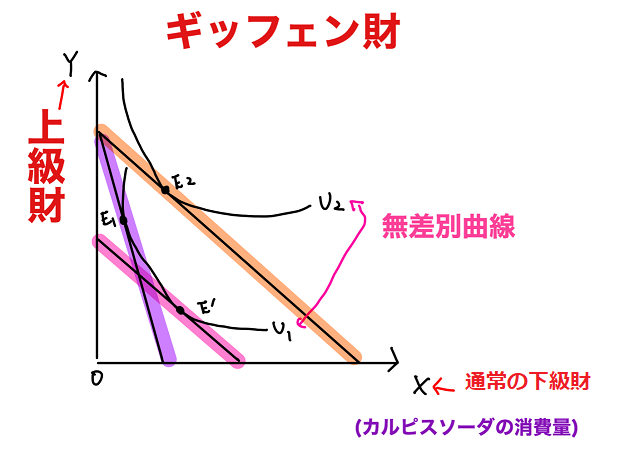

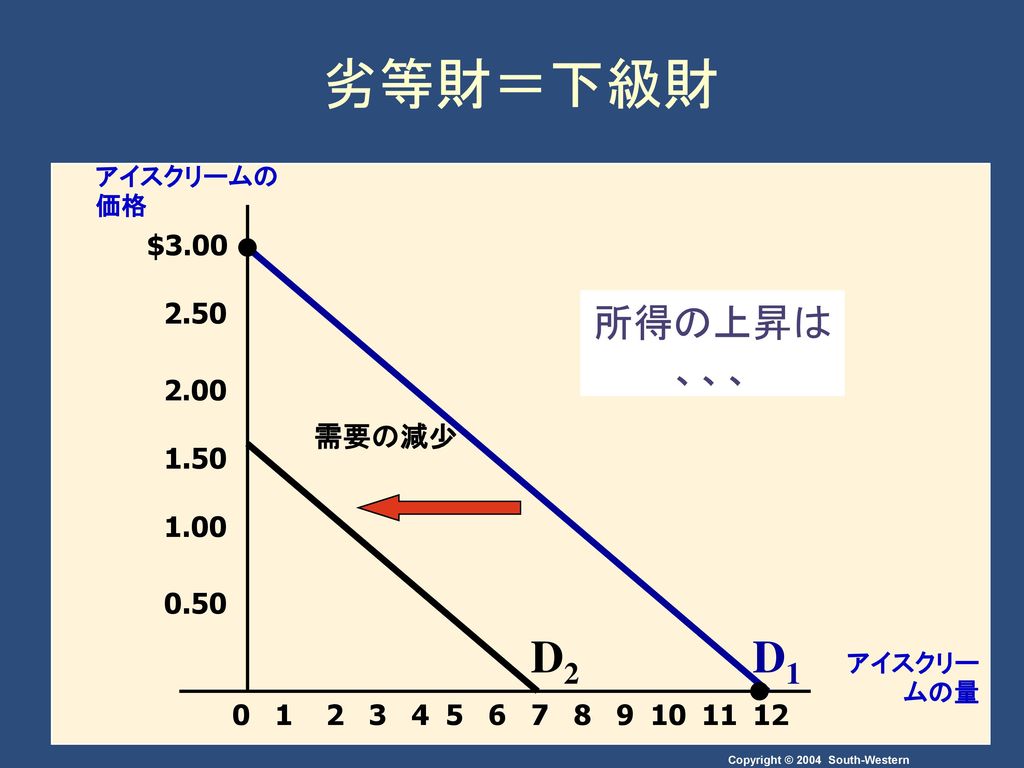

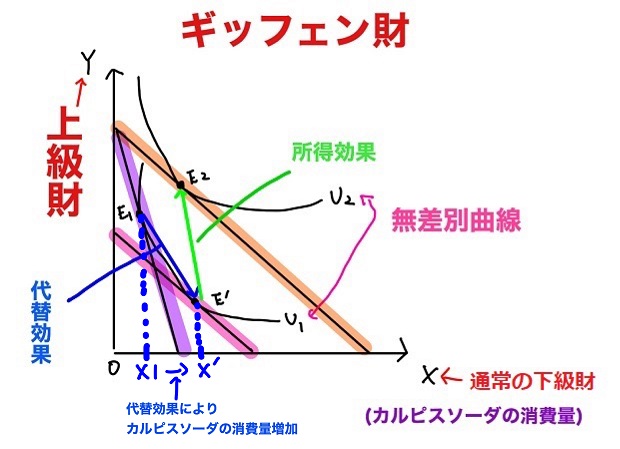

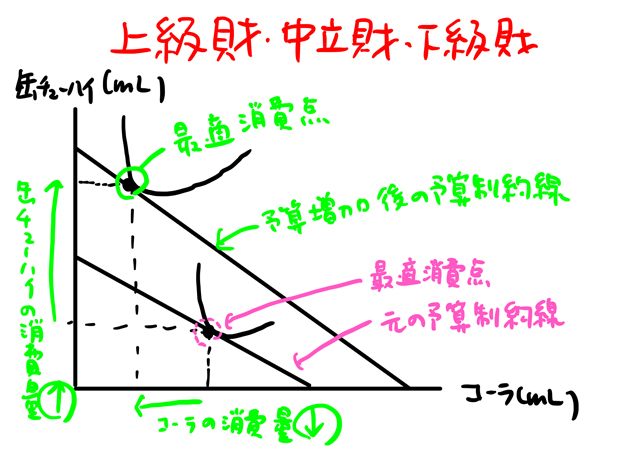

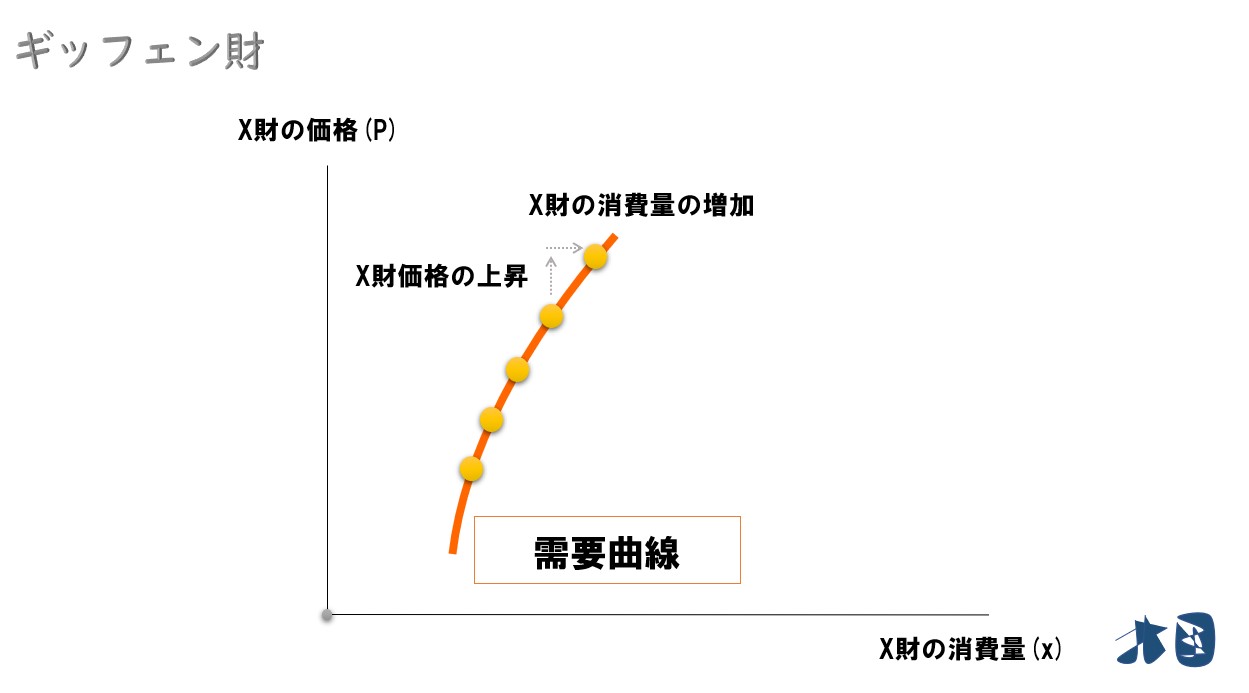

下級財 需要曲線-※上級財ならば所得増加により需要曲線は右方シフト 下級財ならば 左方シフト E0 E1 xは減少(下級財になる) yは増加(上級財になる) 所得効果において、下級財であることによる消費量の減少分が大きいと、 ギッフェン財になる可能性がある Created Date PM© Shinya Kato 1 ・効用最大化 ・上級財・中級財・下級財 ・需要曲線の導出 今回(第5講)は

吉芬商品 维基百科 自由的百科全书

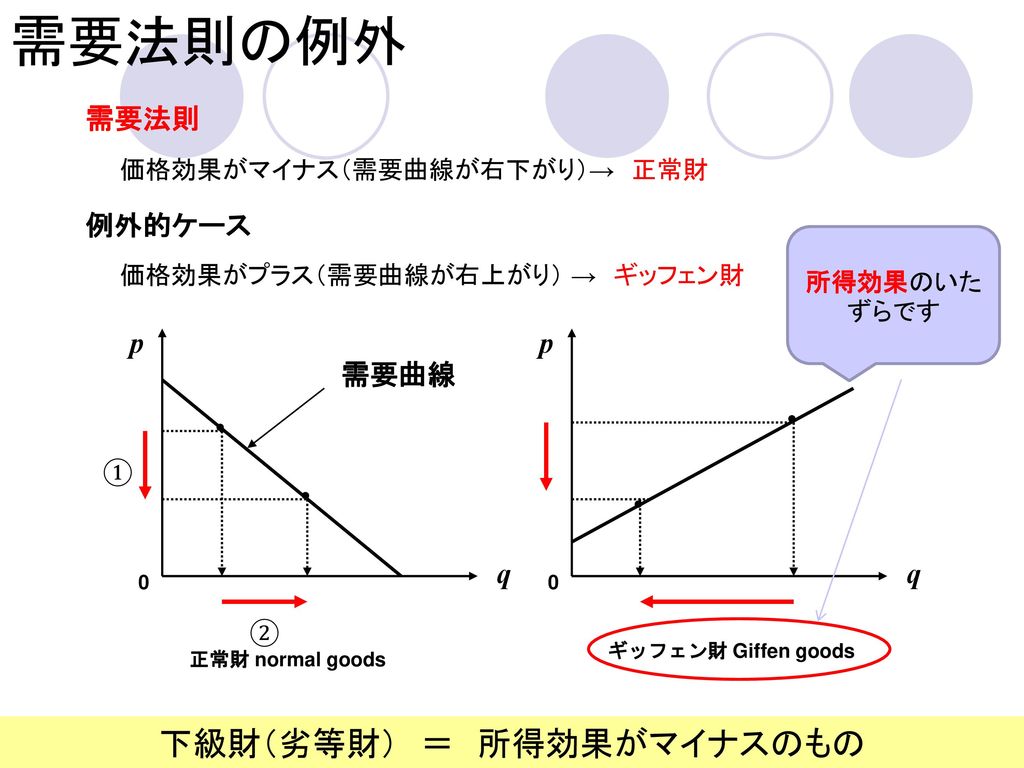

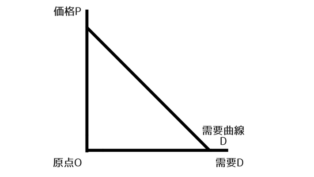

需要曲線が右下がりになる理由について 代替効果、所得効果、上級財、下級財、ギッフェン財 の語句を用いて答えるとどうなりますか? 一般教養 ある個人の所得Mが300のとき、x財を15消費したが、所得が240になると、消費量は21になった。 下級財:需要曲線、補償需要曲線ともに右下がり。 需要曲線の方が、補償需要曲線より傾きが急。 ギッフェン財:需要曲線が右上がり 。補償需要曲線は右上がり。 需要曲線:全部効果で、価格と消費量の関係を表している。 補償需要曲線:代替効果のみで、価格と消費量の関係を表してい財が「下級財 」です。これでようやく需要曲線が描けます。 メインサイドバーウィジェットエリア リンク 無料テキスト 『一問一答経済学』(無料編)の改訂版はこちらの「gakushuinfo」で公開しています。 書籍の案内 本文の校正を担当させていただきました。 小テスト 中学の公民の

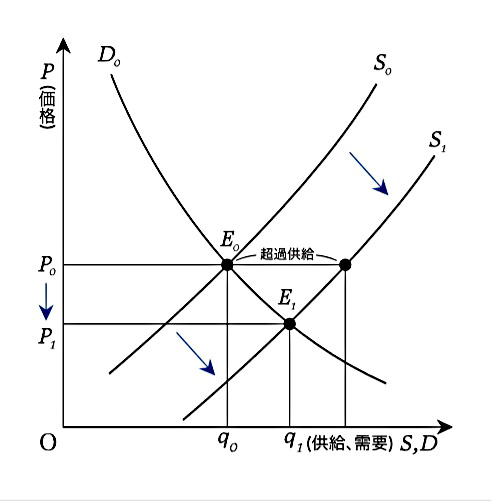

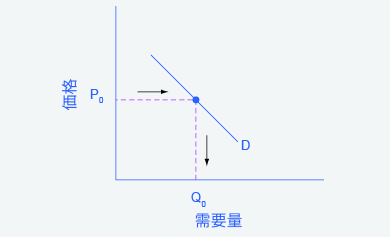

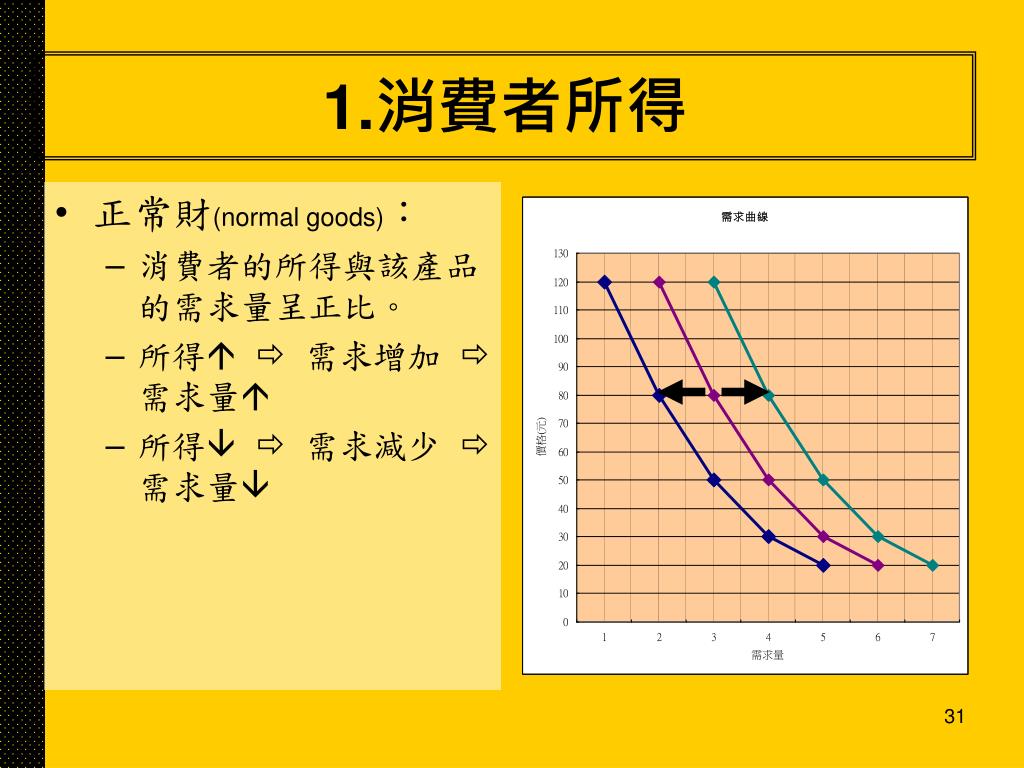

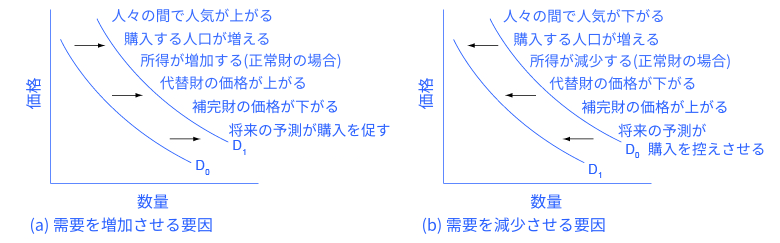

摘 要 上級財、下級財の見極め ギッフェン財か否かの見極め 定 義 Exm= = ・m x Exp=- =- ・Px x 関係性 Exm>1 奢侈品 (上級財) 0<Exm<1 必需品 (上級財) Exm<0 下級品 Exp>0 需要法則成立 (D曲線右下がり) Exp<0 需要法則不成立 (D曲線右上がり) 4需要曲線のシフト要因 ¾関連する財の価格変化 ¾代替財:(例)バターとマーガリン ¾補完財:(例)バタ(例)バタ とパンーとパン ¾所得の変化 ¾正常財:所得が増えるともっと需要する ¾下級財:所得が増える需要が減る ¾嗜好の変化 ¾期待の変化:(例)バ ゲ 予想(例)バーゲンの予想下級財では所得が上がったとき、需要曲線が左にシフトします。 需要曲線がシフトするほかの要因 ステップ1:ピザのような正常財の需要曲線のグラフを書いてみましょう。ある価格を選びます(例えばp 0 )。対応しているq 0 を確認します。 図36を見てみましょう。 図36 需要曲線 需要

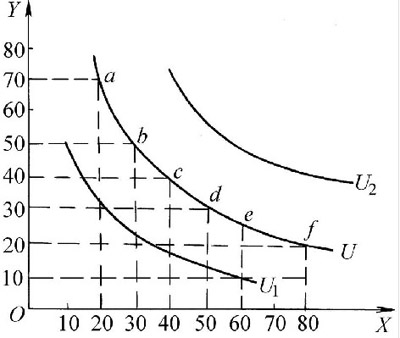

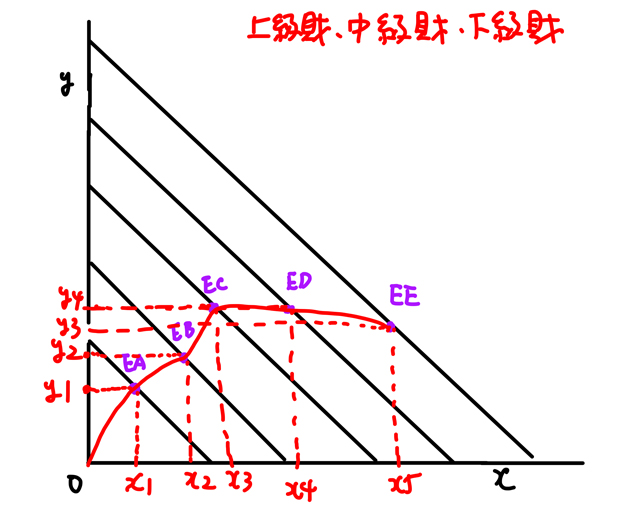

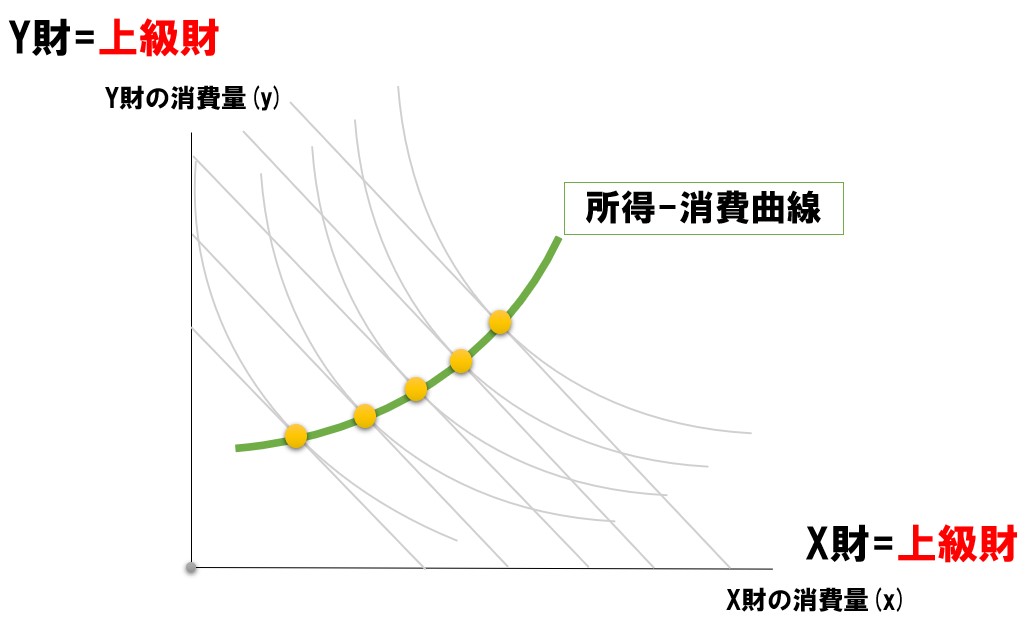

※上級財ならば所得増加により需要曲線は右方シフト 下級財ならば 左方シフト E0 E1 xは減少(下級財になる) yは増加(上級財になる) 所得効果において、下級財であることによる消費量の減少分が大きいと、 ギッフェン財になる可能性がある 6 2.5代替効果と所得効果 X財の需要曲線 X財の 上級財・中級財・下級財とは、所得変化による需要量の変化の違いによって分類された財です。 特徴を端的に説明すると下のようになります。 上級財(正常財):所得が増加すると需要量が増加する財 中級財(中立財):所得が増加しても需要量が変わらない財5下級財であれば、その価格が上昇した場合、代替効果によりその財の消費量は増加する。 6ギッフェン財の市場であれば、必ずマーシャル的に安定する。 7p=62x(需要曲線 a)と p=4x(需要曲線 b)がある。p=3 の時の需要の価格弾力性 は需要曲線 a の方が需要

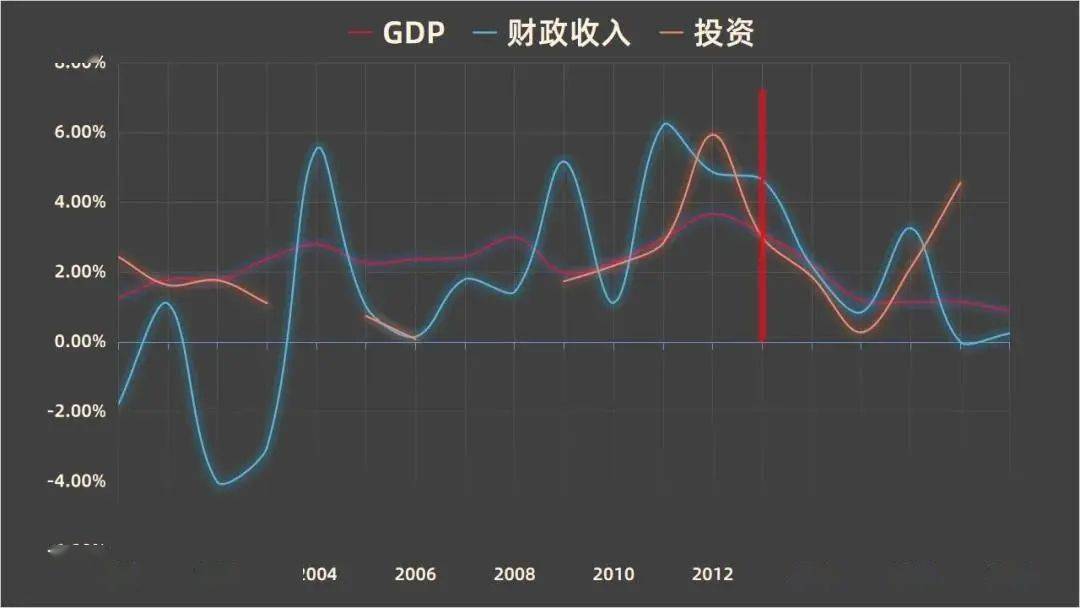

吕冰洋等 地方政府的多目标治理 事实与规律 研究 经济 中国

号 任意の数の下級財を表現できるトラクタブルな効用関数または生産関数 および それに対応した需要関数群の発明 および それら関数群を観察データから生成するシステマティックな方法の発明 Astamuse

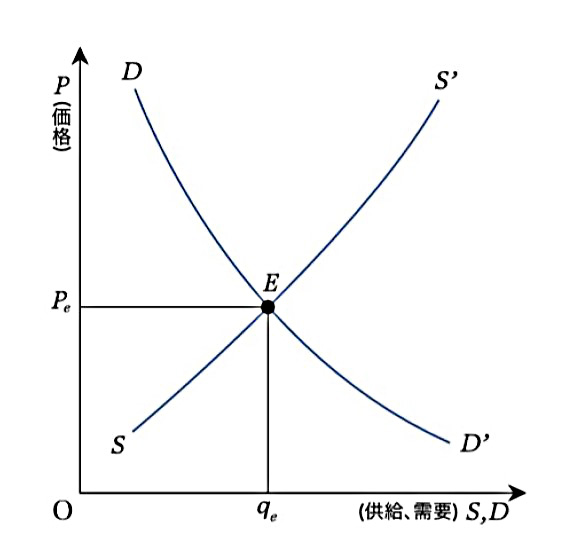

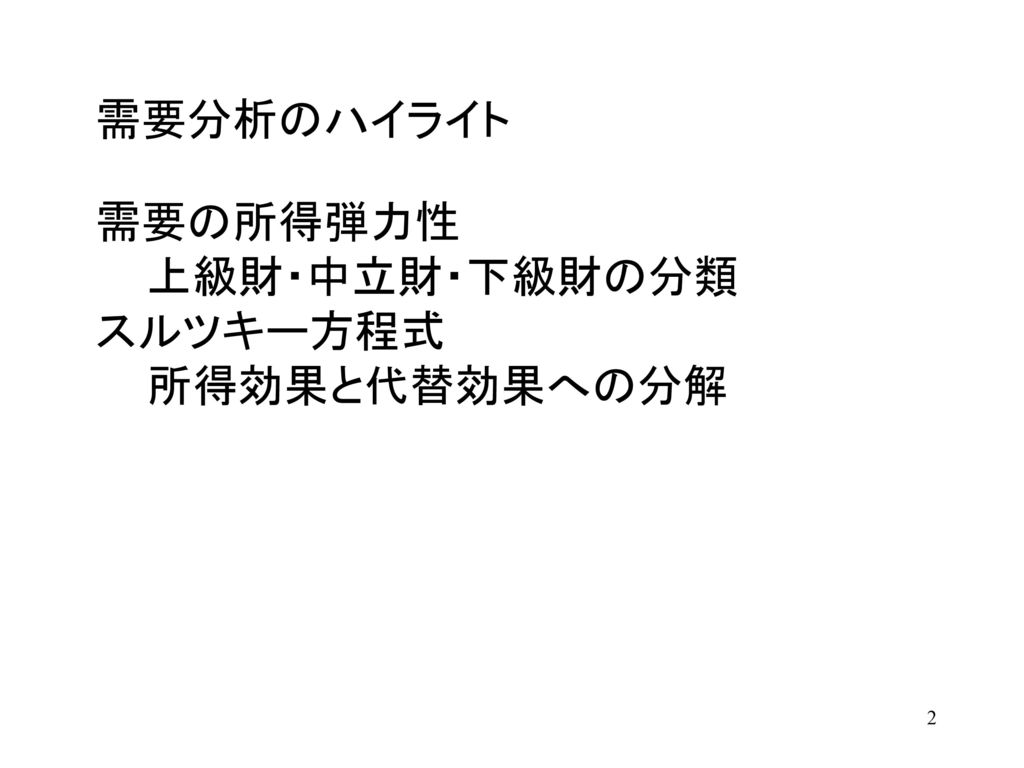

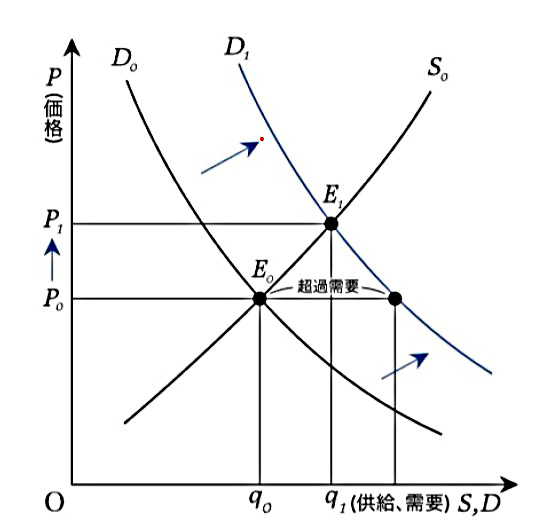

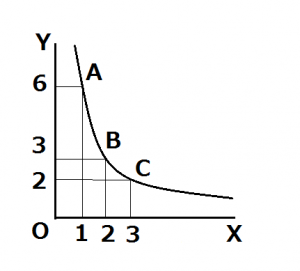

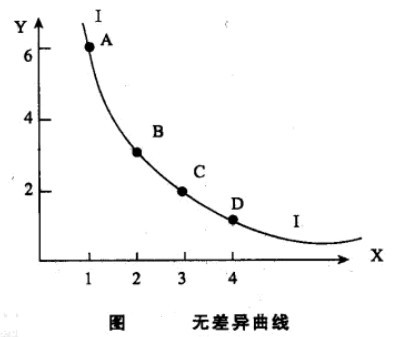

上級財 下級財 ギッフェン財 需要曲線の導出 ではこれまで、効用曲線、無差別曲線、予算制約線と最適消費点を解説してきました。これらから需要曲線を導出していきます。 X財の需要曲線は ・縦軸に価格(P x)、横軸に消費量(x)を置いています。第1回 需要曲線と供給曲線 ・財の性質 ・代替財 ※ 需要曲線が右下がりという性質は極めて重要です。右下がりの需要曲線は需要法則 とも呼ばれ、経済学の常識になっています。 6 3.市場の均衡 現実の市場では売り手と買い手は数多く存在しています。先に見た供給曲線と需要曲 線の エンゲル曲線が「 右上がり=所得が増えて、財の消費量が増えている 」ので、 上級財 ( 正常財 )です。 下級財 (劣等財) エンゲル曲線が「 右下がり=所得が増えて、財の消費量が減っている 」ので、 下級財 ( 劣等財 )です。 中級財 (中立財) エンゲル曲線が「 垂直=所得が増えても、財の消費量が変わっていない 」ので、 中級財 ( 中立財 )です。

代替財 補完財 ギッフェン財の違いや特徴まとめ バカ文経

ミクロ経済の価格変化の効果の分野で 下級財というのは 所得が上 お金にまつわるお悩みなら 教えて お金の先生 証券編 Yahoo ファイナンス

「 中級財 」の場合、「需要の所得弾力性は0」になります。 所得が増え(+)ても、消費量は変化しません( ±0 )。 よって、弾力性も( ±0 )になります。 「 下級財 」の場合、「需要の所得弾力性は 0より小さい 」値になります。 所得が増えたら(+)、消費量が減ってしまう( - )ことから、弾力性は( - )になります。 関連動画「需要の所得弾力性」 需要の所得弾力性 (ミクロ1消費者理 無差別曲線は財の量によって多数存在します。 上方に移動した予算制約線と無差別曲線と接する場所が最適消費点となります。 上級財と下級財とは? 上級財とは、 「所得が増加したとき消費が増える財」 を指します。 下級財は 「所得が増加したときに消費が減る財」 を指します。 下の図を見て下さい。 予算制約線と無差別曲線との接点の場所で上級財か下級財かを判断します。 この 所得が増加したら逆に消費量が減る財を下級財といいます。 こんな感じで所得(お給料)が増えたときに ・需要量(商品を買う数のこと)が増える財を上級財 ・需要量が変わらない財を中級財 ・需要量がかえって減る財を下級財 といいます。 このことをグラフで表すと となります。 このグラフは予算線 (黒色)がab⇒cd⇒ef⇒gh⇒ijと移動すると 最適消費点 (紫色) がEAか

To Understandのブログ

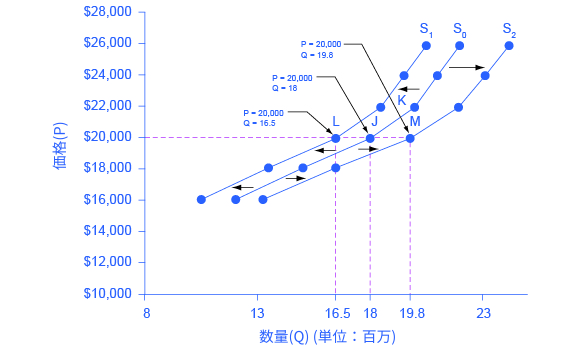

3 2 財 サービス市場における需要と供給のシフト Principles Of Microeconomics 2e Japanese

第3章 家計の消費行動 4 所得と消費 所得が拡大したときの効果 名目所得mのみがm'までに増加した場合,予算制約線は右へ平行移動してシフトし,消費者が効用最大化行動によって,よりいっそう上位の無差別曲線上のe'点を選択することになる。エンゲル曲線: 所得と需要量の関係を示すグラフ 2 消費財の分類 a 上級財と下級財 (1) 上級財(正常財) 需要の所得弾力性> 0 (2) 下級財(劣等財) 需要 の所得弾力性< 0 b 必需品と奢侈品(贅沢品) (1) 必需品 需要の所得弾力性< 1 (2) 奢侈品 需要の所得弾力性> 1 B エンゲルの研究 1 エンゲル消費者理論:最適消費点と無差別曲線、代替効果と所得効果、上級財と下級財、需要の価格弾力性、期待効用 生産者理論(完全競争):利潤最大化と費用関数、損益分岐点と操業停止点、長期均衡、生産関数 生産者理論(不完全競争):独占、複占、寡占、ゲーム理論 市場理論:�

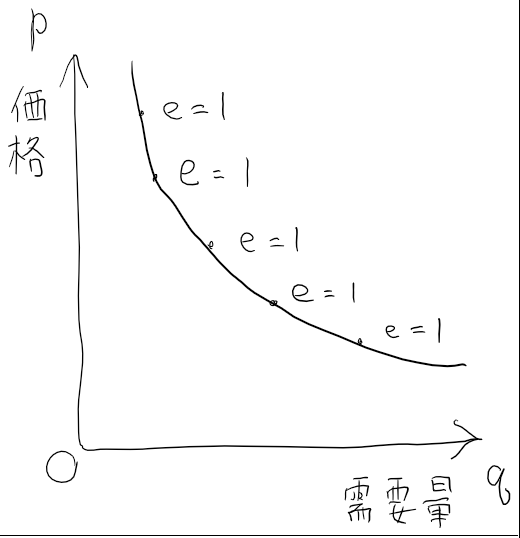

ミクロ経済学の基礎 弾力性 ダイナミックプライシングテクノロジー Developers Lab

ミクロ経済学の基礎 弾力性 ダイナミックプライシングテクノロジー Developers Lab

反対に、所得が減って所得の変化率がマイナスのときは、上級財は需要の変化率もマイナスになるので、需要の所得弾力性はこの場合も正(プラス)の値になります。 下級財の需要の所得弾力性:負 これに対し、所得が増えたときに需要が減るのが下級財です。 所得が増えるということは、所得の変化率はプラスなのに対し、需要が減るので需要の変化率はマイナスになります。 よっつまり、所得が上がった時に需要が減るならそいつは下級財(劣等財)だ。 y財、横軸にx財をとり、価格を固定して、所得のみを増加したときの最適消費点を繋いだ曲線を所得消費曲線という。 一応、知っておいた方が良さそうだ。 photo credit punxie via photopin cc 編集後記 中小企業診断士の 需要曲線の左上ほど、需要の価格弾力性は高くなる 代替財 x財の価格が上昇すると、y財の需要が増加するとき、y財はx財の代替財となる 完全代替財: 限界代替率が一定 五百円玉 = 百円玉 × 5 の関係。 補完財 x財の価格が上昇すると、y財の需要が減少するとき、y財はx財の補完財となる 完全補完財: 完全な補完関係にあるもの 必ず2つセットで使うもの、靴・手袋・箸など。 ギッフェン

経済原論ia 第4回 西村 ミクロ経済学入門 第4章 消費者行動と需要曲線 京都大学経済学部 依田高典 Ppt Download

Introductory Microeconomics 3 Consumer Demand Theory Japanese Edition Ebook Kazuhiro Ohnishi Amazon In Kindle Store

下級財:所得が増加すると、財の需要量が減少する財 左図は x x 財が上級財で、所得効果により、財の需要量は増加しています。 一方、右図は x x 財が下級財のため、所得効果により、財の需要量は減少しています。 ポイントは、両者とも総計として需要量が増加していることです 代替効果と所得効果の合計は「全部効果」と呼ばれ、この「全部効果」を代替効果と所得効果に分ける※ 下級財の分類については後述します。 無差別曲線 ある財に対する需要曲線が以下の式で与えられている。 Pが2のときの、需要の価格弾力性(絶対値)はいくらか。ただし、Pはこの財の価格を、 Qは需要量を表す。 1. 02 2. 04 3. 06 4. 08 5. 1 Q= +2 1 P 無断での複製・頒布を禁じます 下級財(劣等財) 「下級財(劣等財)」とは 「所得が増加(減少)すると需要が減少(増加)する財」のこと をいいます。 所得が増加(減少)すると需要が減少(増加)するということは 「需要の所得弾力性(η)」が「マイナス」である ことを表しています。 所得が増加(減少)すると需要が減少(増加)する財 「需要の所得弾力性(η)」が「マイナス」である財 エンゲル曲線

Small Business Diagnostician 第1章 消費者行動

需要の法則例外 Google Search

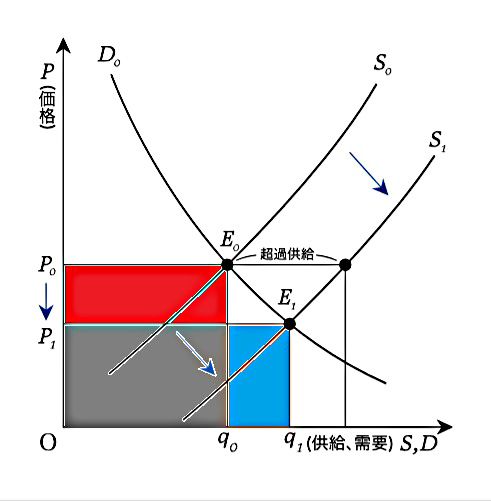

下級財であるジャガイモの消費を増や す(肉は買えない) 価格が上昇した場合にその財の 消費を増やす(!)ことが理論的にはありうる ギッフェン財(2) p x D 需要曲線に右上がりの部分 価格の増加→実質購買力の低下→下級 財の購入増加(代替効果による需要の 減少効果を上回る) 代替 需要曲線の場合は財数量が増加するごとにその財の価格が下がっていきます。 供給曲線の場合は財の価格が高くなるほど売りたい人(供給)が増えるため財数量も増えていきます。 この2つの曲線から 多くの消費者と供給者が満足する価格と財数量 が見てわかります。 そして、その2(1) この財は下級財となっている。 所得 需 要 量 o (2) 所得が1%増加すると、その需要量の 増加率は1%を上回る。 (3) 所得が1%増加すると、この財への支 出額の増加率は1%を上回る。 (4) 消費者の需要するその財をまとめて 一つの財とみなすならば、所得が1%増加す ると、その他の財へ

家計の行動 所得 価格の変化と消費 3 上級財と下級財 大川研究室blog

上級財 下級財 ギッフェン財の違いとは 公務員試験ミクロ経済学 分かりにくいを分かりやすいに

2.価格の変化と需要曲線(2) • 第1財の価格の下落の 意味 – 効用一定の下での相対 価格の下落による需要の 変化 • 代替効果 • 必ず正 – 価格低下による実質所得 の増加(購買可能集合の 拡大)に伴う効用の増加 に対応した需要の変化 • 所得効果 • これが負のものが下級 財 無差別 上級財と下級財の違いを例を挙げてわかりやすく解説 junvetjp 年6月4日 参考文献・URL マンキュー経済学ミクロ編・マクロ編 分厚いマンキュー経済学を読み解くのがめんどくさい人は、こちらをおすすめします。 ⇒スタンフォード大学で一番人気の経済学入門(ミクロ編) 「下級財 (劣等財 08 消費者行動と需要曲線 A 経済学・経済政策 一次試験 シェアしてもらえたらうれしいです! Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 資格とるならtokyo 管理者 資格とるならtokyo 経済学・経済政策 ~H2717 市場構造と競争モデル(2)完全競争市場~ 経済学・経済政策~H27

号 任意の数の下級財を表現できるトラクタブルな効用関数または生産関数 および それに対応した需要関数群の発明 および それら関数群を観察データから生成するシステマティックな方法の発明 Astamuse

ミクロ経済学 所得の変化と最適消費 上級財 下級財 需要の所得弾力性

奇妙なギッフェン財ー経済は感覚では語れない 日常においては、値上がりしたものを見ると買いたくなくなりますよね。 「価格が上がると需要が減る」というのは感覚的に当たり前のことのように思えます。 実際、高校の教科書では、需要曲線は

所得効果と代替効果 上級財 正常財 下級財 劣等財 ギッフェン財の分析 瞬時に分かる経済学

経済学 経済政策 H30 17 予算制約と消費者の選択行動 2 エンゲル曲線 資格とるなら Tokyo

3 2 財 サービス市場における需要と供給のシフト Principles Of Microeconomics 2e Japanese

Public Com Tw

Small Business Diagnostician 経済学 経済政策 第1章 消費者行動

奢侈品 必需品 下級財 とは 公務員試験ミクロ経済学 分かりにくいを分かりやすいに

黄色のマーカー部分の 代替効果が所得効果よりも大きいから というの 経済学 教えて Goo

ぴーすけ講座 需要曲線とエンゲル曲線

ギッフェン財 に関するq A Yahoo 知恵袋

Cciced Net

Imf Org

ぴーすけ講座 需要曲線と供給曲線

正常財劣等財例 Rivage

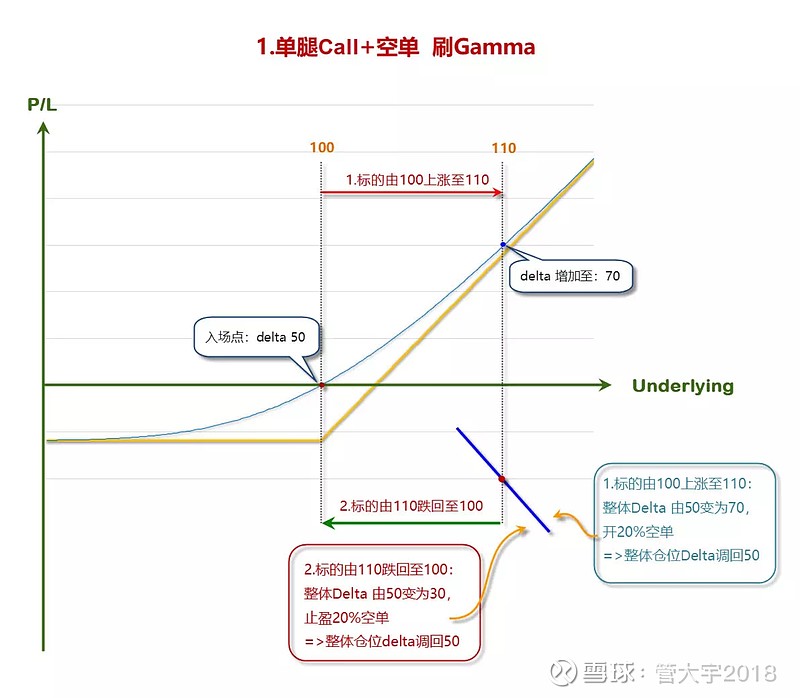

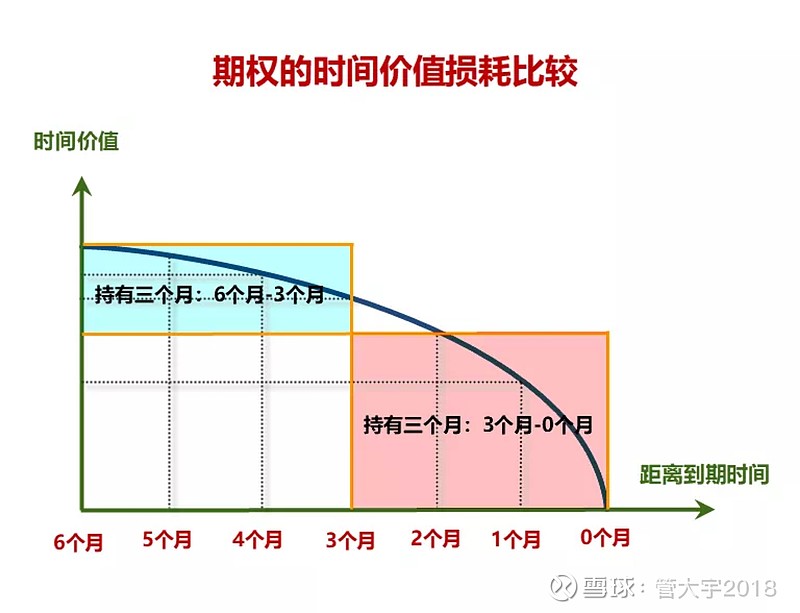

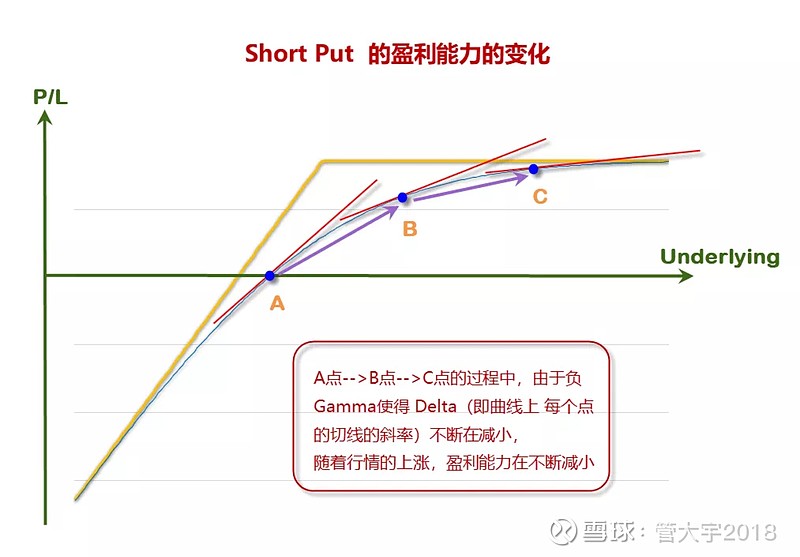

管大讲期权 期权买方如何做到零成本 上图是long Call的盘中损益 Long Call非常好 上涨时盈利速度越来越快 下跌时亏损速度越来越慢 不怕反向波

ミクロ経済学の基礎 弾力性 ダイナミックプライシングテクノロジー Developers Lab

号 任意の数の下級財を表現できるトラクタブルな効用関数または生産関数 および それに対応した需要関数群の発明 および それら関数群を観察データから生成するシステマティックな方法の発明 Astamuse

吉芬商品 维基百科 自由的百科全书

需要曲線 マーシャルの需要曲線 と補償需要曲線 ヒックスの需要曲線 瞬時に分かる経済学

Italab Doshisha Ac Jp

予算制約線と無差別曲線の関係ってなんだ 上級財と下級財のポイント2選

財政學申論題庫

通勤大学mba9 経済学 5 Ut Tmi 修学記 東大での技術経営 Mot の学び Reports On My Study Of Mot At Ut

ぴーすけ講座 需要曲線とエンゲル曲線

価格消費曲線と需要曲線 求め方やグラフの書き方を分かりやすく解説 どさんこ北国の経済教室

ミクロ経済 基礎 所得効果についてです 下級財の価格が上昇すると代替効 Yahoo 知恵袋

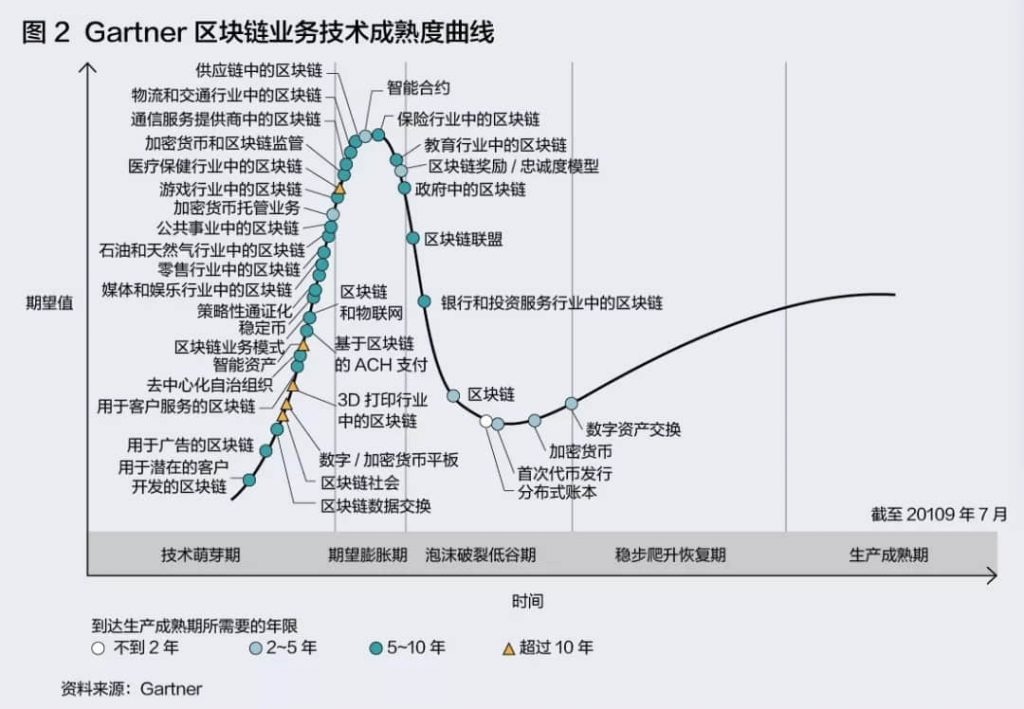

行业趋势 Runwise咨询

3 2 財 サービス市場における需要と供給のシフト Principles Of Microeconomics 2e Japanese

ヒックスの補償需要曲線 マーシャルの需要曲線との違い 関数の求め方 どさんこ北国の経済教室

管大讲期权 期权买方如何做到零成本 上图是long Call的盘中损益 Long Call非常好 上涨时盈利速度越来越快 下跌时亏损速度越来越慢 不怕反向波

3 2 財 サービス市場における需要と供給のシフト Principles Of Microeconomics 2e Japanese

ぴーすけ講座 代替効果と所得効果

号 任意の数の下級財を表現できるトラクタブルな効用関数または生産関数 および それに対応した需要関数群の発明 および それら関数群を観察データから生成するシステマティックな方法の発明 Astamuse

財の弾力性 需要の価格弾力性 その他の弾力性 瞬時に分かる経済学

所得効果と代替効果 上級財 正常財 下級財 劣等財 ギッフェン財の分析 瞬時に分かる経済学

Czt Ah Gov Cn

今年の新作から定番まで ギッフェン財 その他 Feonnaaherbals Com

Pdf Dfcfw Com

无差异曲线 Mba智库百科

1 4 所得の変化 経済学道場

価格が下がると欲しくなくなるものがある 価格効果 ギッフェン財

所得が低い時はx財y財共に上級財 所得が増えるとx財は下級財y Yahoo 知恵袋

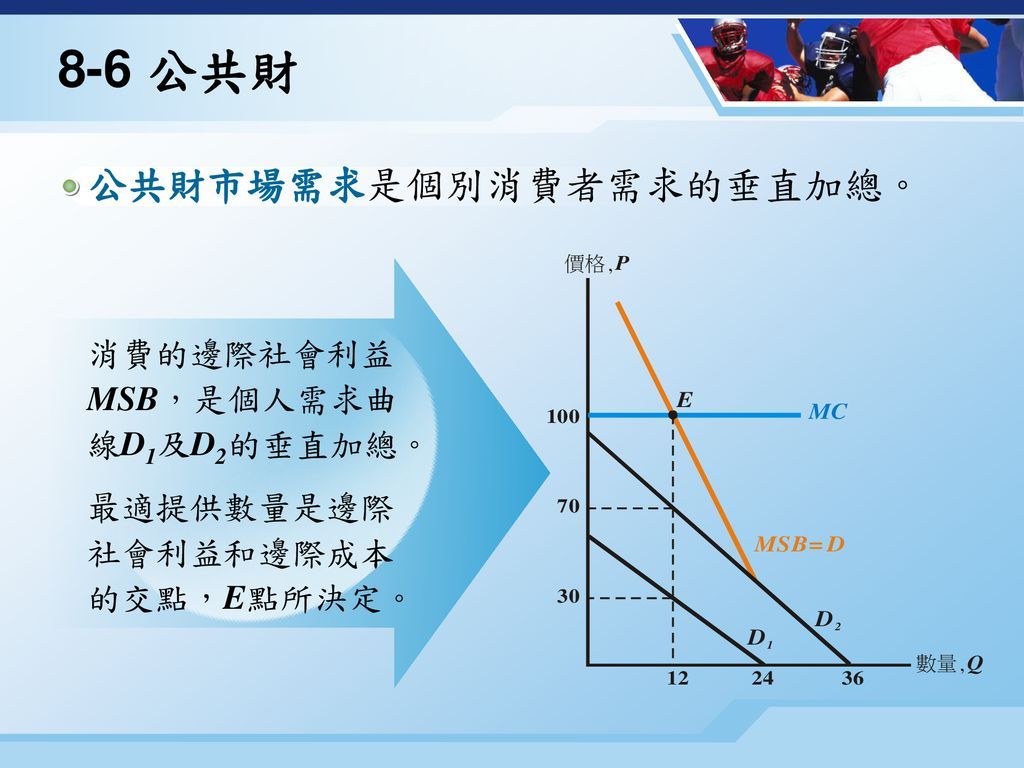

公共財若由私人提供 則下列敘述何者正確 阿摩線上測驗

ミクロ経済学 代替効果と所得効果 スルツキー分解を理解

Www1 Doshisha Ac Jp

30年度 経済学 経済政策 全問

供应链与供应链金融上财下载 Ppt模板 爱问共享资料

管大讲期权 期权买方如何做到零成本 上图是long Call的盘中损益 Long Call非常好 上涨时盈利速度越来越快 下跌时亏损速度越来越慢 不怕反向波

ミクロ経済学の基礎 弾力性 ダイナミックプライシングテクノロジー Developers Lab

心 纷纷入局行业仍然在起步发展阶段 入局企业多数背靠巨头 融资事件频繁 积极拓宽疆域实体第三方影像中心市场规模超500 亿 具有更广阔的想象空间与远程

経済 第一印象は生理的に嫌い その後は 中小企業診断士 一発合格道場

今年の新作から定番まで ギッフェン財 その他 Feonnaaherbals Com

需要と供給 I 市場はどのように機能するか Ppt Download

ギッフェン財を図を使ってわかりやすく解説 中小企業診断士試験に出題される用語辞典

経済学 経済政策 R3 17 消費者行動 1 上級財 中立財 下級財 資格とるなら Tokyo

无差异曲线 Mba智库百科

劣等財劣等財 Inferior Cuya

上級財と下級財についてわかりやすく解説 中小企業診断士試験に出題される用語辞典

ミクロ経済学 価格の変化と最適消費 需要法則 需要の価格弾力性 ギッフェン財

在日本学经济的同学 你的ipad里都应该装点儿啥 2 知乎

21爱分析 区域性银行数字化实践报告 乘风破浪 数字化助力区域性银行弯道超车 中国新闻在线

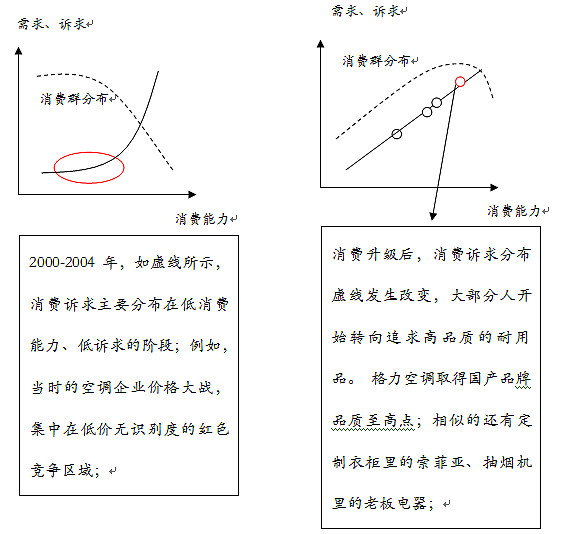

消费者诉求 企业定位与护城河形成的三者关系在分析公司的时候 许多公司处于不同行业 但是 时常会发现它们的产品竞争力具有相似性 我们依照产品的特性把所有企业分划在三

管大讲期权 期权买方如何做到零成本 上图是long Call的盘中损益 Long Call非常好 上涨时盈利速度越来越快 下跌时亏损速度越来越慢 不怕反向波

劣等財季芬財 Newsnn

正常財上級財 Playmisty

Imf Org

ミクロ経済学の体系 ミクロ経済学が扱う6つのテーマ みんなの教養

ギッフェン財 需要曲線が右上がりになる例は現実に存在するか どさんこ北国の経済教室

1 需要の価格弾力性h エータ 2 自己価格以外の弾力性 と 調整時間 3 Sq Sample Questions Ppt Download

Www1 Doshisha Ac Jp

消費者偏好公理中單調性 為什麼是造成無異曲線負斜率的原因呢 高點研究所

所得消費曲線とエンゲル曲線 求め方や奢侈 必需品の判断方法 どさんこ北国の経済教室

Sse Com Cn

経済学 第2章 消費者行動の分析 5 需要の所得弾力性 Chusho

需要曲線 マーシャルの需要曲線 と補償需要曲線 ヒックスの需要曲線 瞬時に分かる経済学

吉芬物品請大家舉例說明什么是吉芬商品 并說明為什么 Uqbfk

21爱分析 区域性银行数字化实践报告 乘风破浪 数字化助力区域性银行弯道超车 中国新闻在线

Public Com Tw

21年二级建造师考试题免费下载6篇 牛题库

吉芬商品 维基百科 自由的百科全书

Czt Ah Gov Cn

Home Hiroshima U Ac Jp

Imf Org

Openknowledge Worldbank Org

上級財 中級財 下級財は需要の所得弾力性やエンゲル曲線で見分ける バカ文経

0 件のコメント:

コメントを投稿